Cup of Excellence : What the honor means.

Part01 カップ・オブ・エクセレンスの使命 佐藤 優貴

カップ・オブ・エクセレンス(Cup of Excellence /COE)というコーヒーの品評会をご存知でしょうか?スペシャルティコーヒーに親しんでいる方なら、きっと一度は目にしたことがあるはずです。各国で開催され、その年のもっとも優れた品質のコーヒーを決めるCOEは「コーヒー界のアカデミー賞」ともたとえられ、受賞銘柄が並ぶCOEオークションとともに、世界中から注目を集めています。

とはいえ、COEの名前を知っていても、その詳細まではご存知でない方も多いでしょう。じっさい私たちも当たり前のようにCOEという単語を使いながらも、それ以上のことをお伝えする機会はなかなかありません。あるいは、たとえば前回までお届けした「プレミアムコーヒー」の連載でも、トップクオリティのコーヒーに出会うきっかけとしてCOEを取りあげましたが、掘りさげることはしませんでした。

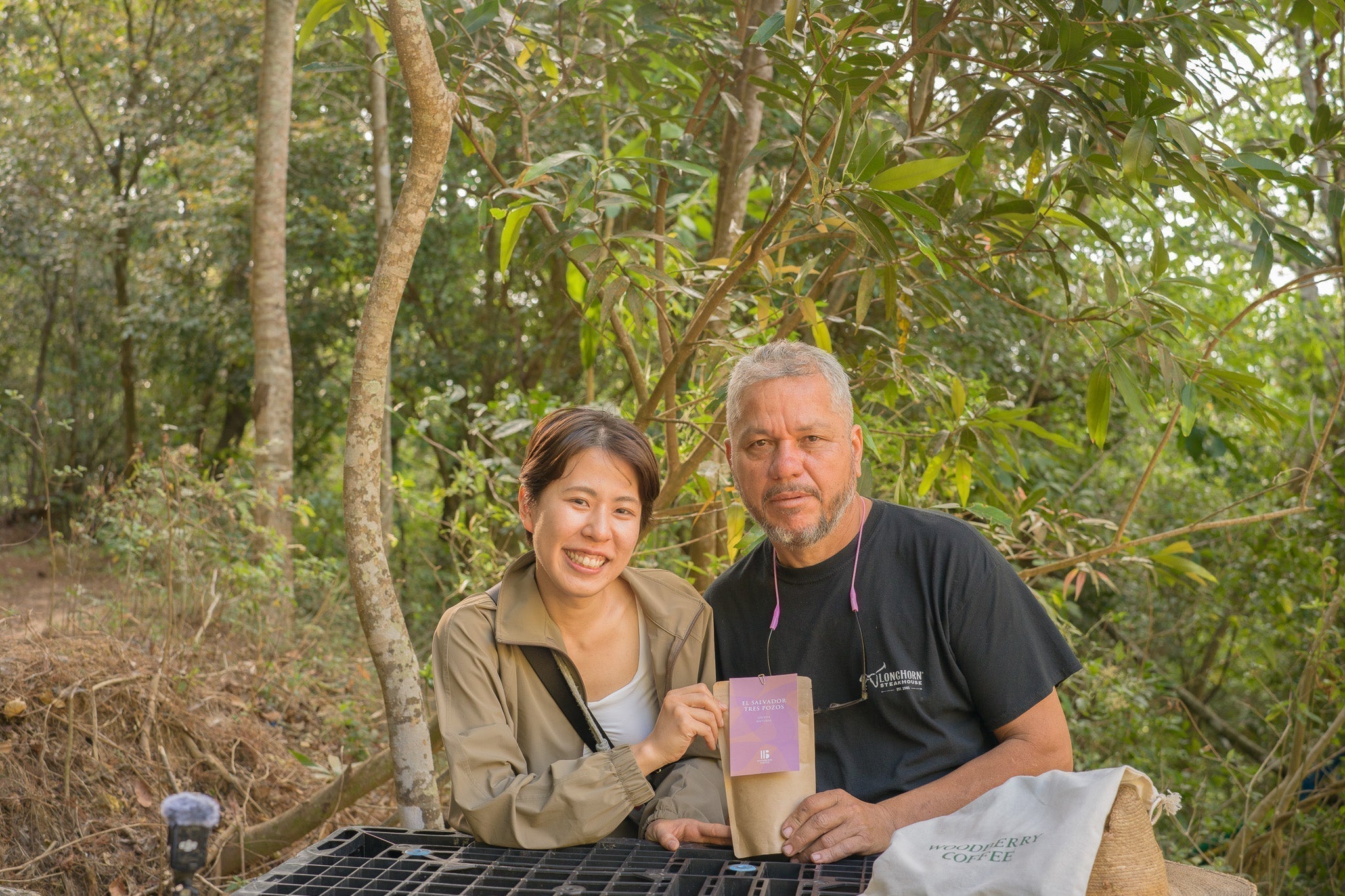

そんななか、幸運にも、5月26日から30日までエルサルバドルで開催されたCOEの審査にオブザーバーとして参加することができました。カッピングの技術だけでなく、COEの意義や目的についても改めて知ることができ、多くの学びをえることができました。

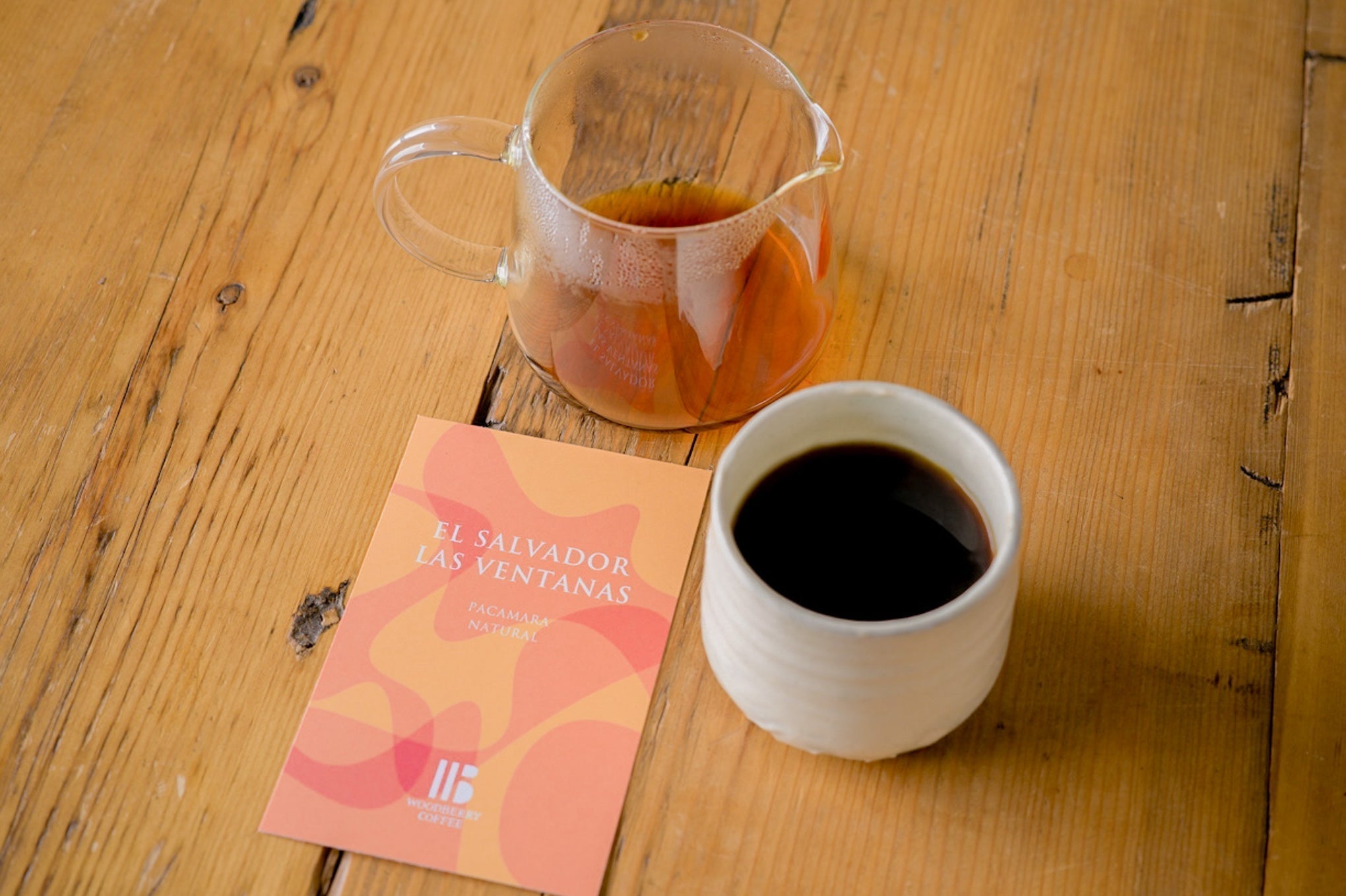

さらに、先月からはペルー/カンポ・ヴェルデ農園のCOE 受賞ロットの販売もスタートし、COEをより深く知るための絶好の機会が重なりました。

そこで今回は、エルサルバドルでの参加レポートの前に、COEとはなにか、その成り立ちから仕組みについてお届けしたいと思います。

カップ・オブ・エクセレンスの始まり

COE の第一回が開かれたのは1999年のこと、舞台はブラジルでした。

1990年代に訪れた二度の「コーヒー危機」(価格の暴落)を経て、生産国では、消費国の要望に応じて高品質・高価格のコーヒーを生産する動きが高まりました。それを受けて、1997年に国際コーヒー機関(ICO)と国連の国際貿易センターによって「グルメコーヒーの可能性開発プロジェクト」が立ち上げられます。98年にブラジルのコーヒー鑑定士らが採点して出荷された同プロジェクトのコーヒーは失敗に終わりますが、翌年、評価方式を「SCAA(アメリカスペシャルティコーヒー協会)方式」に改め、アメリカを中心とする13名のカップテイスターによって審査がおこなわれた「ベスト・オブ・ブラジル」は、大きな成功を収めることになります。集まった315点ものコーヒーのなかから、10位以内に入賞したコーヒーに「カップ・オブ・エクセレンス」の名誉が与えられることとなり、同時に、審査の過程で受賞銘柄のオークション販売も決まりました。それが、「カップ・オブ・エクセレンス」の始まりでした。

2002年には、旧「グルメプロジェクト」の顧問であったジョージ・ハウエルや林秀豪らが中心となり、現在COE を運営する「アライアンス・フォー・コーヒー・エクセレンス(ACE)」という非営利団体が結成されます。それまで共同で運営をおこなっていたSCAAとは異なる道を歩むことになり、カッピングフォームも「SCAA方式」から独自の「COE方式」へと変わりました。

COEは「卓越したコーヒーを生産しているにもかかわらず、その努力が知られず評価もされていない農園を発掘し、正当な評価と報酬を与えること」を使命としています。透明性や公平さを重視し、小規模農家や恵まれない立場の農家を支援することを、その成功として位置づけています。

初年度のCOEブラジルでは、1位のロットの落札価格は2.6ドル/1ポンドでした。1kgあたりにすると、日本円で600円程度です。当時のコマーシャルコーヒーの平均価格は約1ドル/1ポンドだったので、倍以上の高値がついたといえます。その後、25年の歳月を経て、コーヒーの価格は大きく上昇し、たとえば私たちが落札した昨年度のCOEブラジル1位のロットは105ドル/1ポンドと、おおよそ50倍近い値段になっています。高級化の背景や意義については、ぜひ前回の連載をお読みいただければと思いますが、価格の面からみてもCOEはその理念にたがわず、農園への還元に貢献してきた存在だといえるでしょう。

さらに、オークションは資金面以外にも大きな利点があります。それはトレーサビリティの確保です。トレーサビリティというと、消費国側では「生産者の情報がみえることで安心できる」という面が注目されがちですが、生産国側にとっては「商品がどんなふうに売れているか」を把握するという、べつの重要な意味をもっています。現在のようにスペシャルティコーヒーが普及する以前は、生産者はエクスポーター(輸出業者)にコーヒーチェリーのまま販売することも多く、生豆として出荷していても、最終的に消費国でいくらで売られているのかを知る手段はほとんどありませんでした。つまり、構造的に不当な価格で買いたたかれていても気づけない仕組みでした。そうしたなかで、COEオークションはコーヒーの価値を可視化し生産者が把握できる、革新的な取り組みだったのです。

審査プロセスと評価システム

ブラジルでの成功を受け、2001年にグアテマラ、2002年にはニカラグアでCOEが開かれます。その後も開催国を増やし、(年によって開催されるかどうかはまちまちですが)これまでにCOEが開催された国は17ヶ国に及びます。また、最近は中南米・アフリカだけでなく、台湾やタイなど、アジアでも開催されるようになっています。

その理由には、公平性を保つ目的もあるでしょう。というのも、各プロセスを同じ枠組みで評価すると、どうしてもフルーティーな風味が出やすいナチュラル・プロセスのほうが有利になりやすいためです。品種についても同様で、ゲイシャやパカマラはスコアが伸びやすい傾向にあります。そのためホンジュラスでは、これらの品種を「エキゾチック(外来)」と分類し、ひろく栽培されているティピカやブルボン、カトゥーラを審査する「トラディショナル」と区別しています。いいかえれば、伝統的な品種のなかにも高品質なコーヒーをみつけようという動きが強まっているといえます。

そうした、評価基準を更新しようとする流れは、2020年代に入ってから活発になったといえます。COEだけでなく、たとえばスペシャルティコーヒー協会(SCA)が新しい評価システム「CVA」を導入したこと(本誌第28 号参照)もふくめ、スペシャルティコーヒーの世界全体が、誕生から約20年という区切りを経て、変化しつつあるのだと思います。

審査の流れとしては、まず国内で集まったサンプルは二度の国内審査にかけられ、86点以上を獲得した上位40位以内のコーヒーが国際審査に進みます。

国際審査員は世界各国から招かれ、ロースターや商社など、さまざまな分野の専門家が集まっています。

今回、私は審査員ではなく「オブザーバー」としてエルサルバドルのCOEに参加しました。オブザーバーは、いわば試験を受ける研修生のような立場です。審査員の方々とともにスコアをつけ、ディスカッションにも参加しますが、じっさいの評価には反映されません。審査員のスコアと比較して正しく評価できているかを判断され、合格すると次回以降の国際審査員として招集されます。

とりわけCOE の特徴といえるのは、その審査員の数の多さです。私が参加した今回の審査では22人もの国際審査員がいました。

たとえばQ グレーダー(認定コーヒー鑑定士)がスペシャルティコーヒーを評価する「Q Coffee System」では、国内で選ばれた3人のスコアの平均点が算出されます。その国のマーケットの点数という意味では正確性をもちますが、すこしのズレの影響が大きくなります。

しかしCOEは、審査員の数が多いため平均をとった際のばらつきが小さくなります。その仕組みは、統計学的な考え方に近いといえるでしょう。いっぽうで、世界基準で評価をおこなうことの利点の裏には、平均化によってスコアが伸びにくくなる側面もあります。たとえば仮にアジア圏で絞って審査した場合には90点以上を獲得しうるコーヒーでも、世界基準のジャッジとなるCOEでは86点程度にとどまってしまう可能性もある。市場を狭めることで価値が見いだされるコーヒーも世のなかにはあるはずです。

やはり、評価を客観的につけるといっても、国ごとの味覚文化のちがいによって点数に差が出るものです。今回COEに参加して、とくにアジア圏と欧米圏では評価軸が明確に異なることを、改めて実感しました。そのあたりの傾向のちがいや具体的な議論については次回に譲りますが、COEの審査員のあいだには評価基準を揃えようとする意識を強く感じたことは、急いで付けくわえておきます。

COEの恩恵

COEを受賞したコーヒーは、オンラインで開催されるCOEオークションに出品されます。受賞数は開催国で異なるものの、国際審査で87点以上を獲得することが条件です。また、COEには届かなかったものの国際審査で85点以上を獲得したものはナショナル・ウィナー・オークションに出品されます。

買い手は、基本的にはサンプルを購入してカッピングをしたうえでオークションに臨みます。私たちは商社が主催するカッピング会に参加し、事前に上限の金額を決め、落札までお願いしています。

オークションでの落札金は、すべて農園のもとに届けられます。また、オークションをとおして消費国とのコネクションが生まれることで継続的な取り引きに発展するケースも多く、COEの公式HPに名前が載ることでアプローチを受ける機会も増えるなど、資金面での支援にも大きくつながっています。

さらに、COEの審査で書かれたスコアシートは農園に返却されます。審査員とオブザーバーで相当な数のフィードバックが集まるため、自分たちのコーヒーがどのような評価を受けたのかを把握でき、翌年以降のコーヒーづくりの指標となります。近年は、部門別の審査になったことで、自分たちのコーヒーに適した生産処理法を判断する基準として大きく役立っています。

COEは、生産者にとって名誉だけでなく、資金面の支援やトレーサビリティの確保、バイヤーとのコネクション、さらには品質向上につながるフィードバックなど、多くのメリットが得られる品評会です。こうした恩恵を求めて、数多くの生産者がCOEを目指して日々の品質向上に取り組んでいるのです。